Оливье Клемана никогда не забудут

Лекция Оливье Клемана в Свято-Филаретовском институте, 1998 год. Слева направо: Антуан Аржаковский, священник Георгий Кочетков, Оливье Клеман

— Википедия гласит, что Оливье Клемана и его труды особо высоко ценили в Свято-Филаретовском институте. Отец Георгий, не могли бы вы рассказать, за что его здесь так ценили, и поделиться самыми яркими личными воспоминаниями?

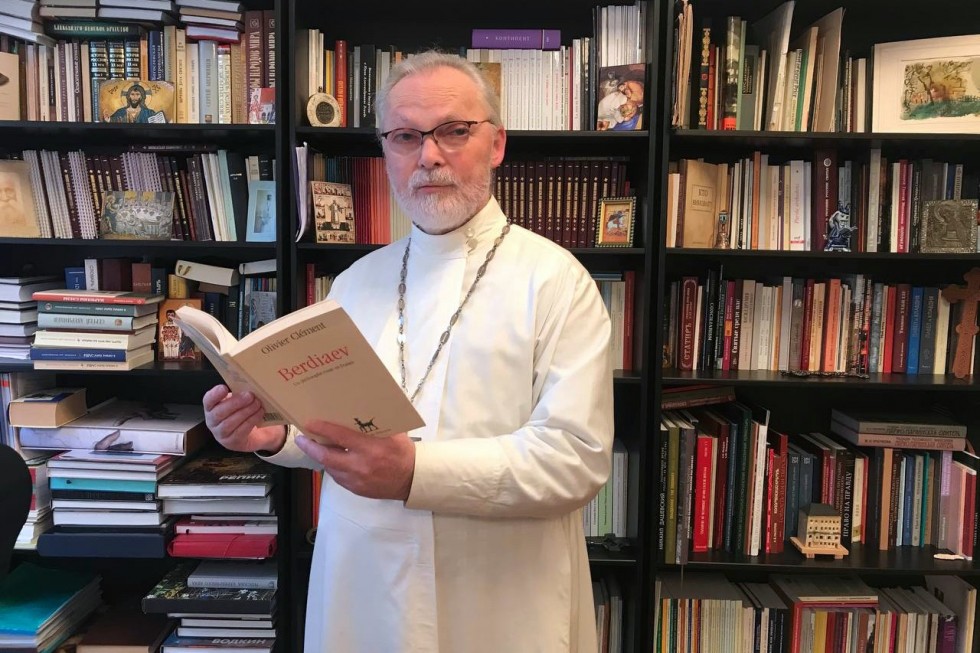

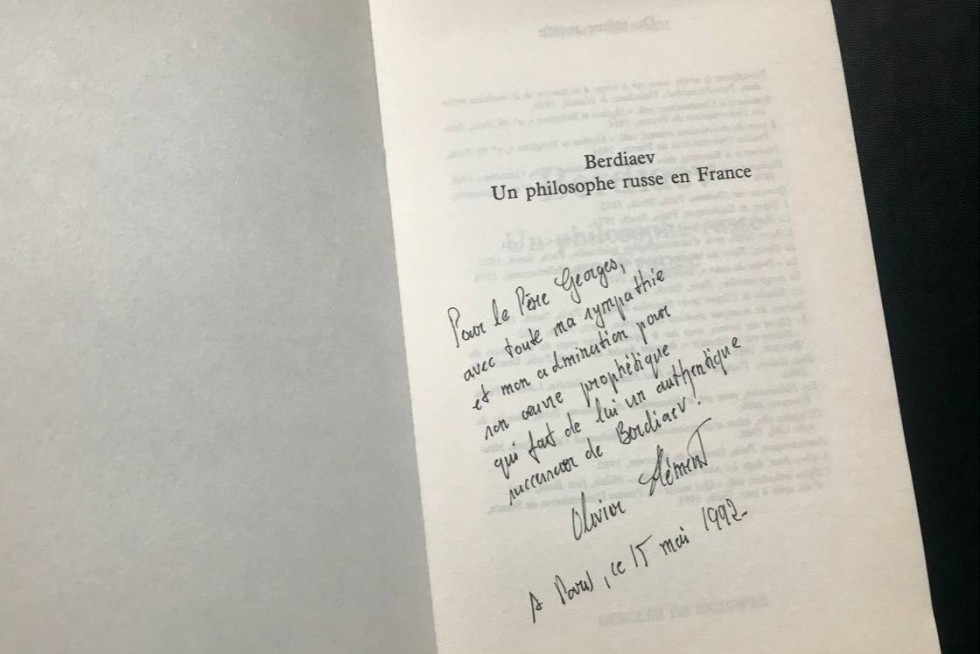

— Я, слава Богу, не один год был знаком с Оливье Клеманом, очень известным православным богословом и церковным деятелем, и с его супругой. Если начать с личных впечатлений, то меня поразило, особенно после первого посещения их дома в Париже, как он, оставаясь настоящим французом — это было видно по некоторым тонкостям, которыми он не пренебрегал даже в простом неофициальном приёме, — оказался удивительно чуток к русской православной традиции. Когда я к ним пришёл, это было видно из того, как они приготовили стол, о чём они говорили и что преподнесли в конце в качестве подарка — скажу, потому что это характеризует его самого. Оливье Клеман подарил мне свою книжку о Бердяеве, которой на русском языке, к сожалению, нет. Им, видимо, было очень ценно и важно то, что наш институт, и я в частности, особо выделяем Бердяева из всех деятелей русского религиозно-философского возрождения. Он всё-таки один из русских гениев XX века, он и по существу имеет мировое значение, и один из наиболее известных и читаемых в XX веке русских авторов во многих странах мира — практически во всех, где можно увидеть те или иные следы духовного церковного христианского возрождения. Для Оливье Клемана тоже имя Бердяева имело принципиальное значение.

Оливье Клеман стал одним из руководителей Западноевропейского православного братства, позже он вошёл почётным членом в наше Сретенское братство. Есть даже фотография, на которой Александр Михайлович Копировский, тогда бывший председателем, вручал ему значок члена этого братства. У Оливье Клемана была чуткость к этому общению, к этой коммюнотарности, которую он чувствовал в русском народе и ценил у русских людей. И, видимо, искал и ожидал её, но может быть, не всегда находил — он не был таким уж безоглядным оптимистом. Но он эти акценты ставил, об этом всегда рад был говорить, свидетельствовать. И, видимо, это был один из важных моментов, который привёл его в православие. И хотя он сам немножко по-другому рассказывал о себе, я думаю, что основную главную роль в его приходе из неверия, которого очень много во французском обществе, во французском народе, именно в православную церковь, сыграл Бердяев. Это важно — что именно привлекает людей, внешне не связанных с нашей культурой, нашей историей, трагической или славной — неважно.

Для нас в братстве он всегда был важен как церковный мыслитель и деятель, который откликался на Божий призыв к братской жизни. Он был тонким богословом, замечал какие-то экзистенциальные вещи, он был в чём-то оригинальным, своеобразным, но последователем того же Бердяева. Не только Лосского, каких-то других русских мыслителей и церковных деятелей, но именно Бердяева.

Паломники из Сретенского братства в гостях у Оливье Клемана, 2005 год

Поразительна эта его способность сохранить своё национальное французское лицо и при этом быть настоящим православным с очевидным русским влиянием — не вообще православия, а православия, имеющего своё конкретное лицо. Это не националистическое утверждение, а утверждение духовное. Есть русское духовное лицо, и оно для западных европейцев в XX веке, как известно, было значительно привлекательнее любых других православных национальных лиц — ни греки, ни другие не были настолько привлекательны для европейцев. Может быть потому, что русское национальное православное — подчеркиваю: православное — лицо могло быть менее всего националистическим, партикулярным, пробивающим лишь свои интересы и заботящимся только о себе и своём. Для такого вселенского взгляда, свойственного Оливье Клеману, это было очень важно. В Западной Европе мы ведь тоже далеко не всегда встречаемся с такой культурой, с такой верой, с такой жизнью, когда люди способны думать не только о своём, но и о любом другом изводе христианства, когда люди думают не только о себе и заботятся не только о своих корнях и о своей выгоде и вообще о чём-то своем индивидуальном, хотя может быть и ярком.

Вот это я считаю у Оливье Клемана самым главным. Поэтому я лично всегда общался с ним с большим удовольствием, с большим интересом, хотя, к сожалению, из-за незнания французского языка я до сих пор не прочитал ту самую книгу о Бердяеве, которую он мне подарил. Она мало известна, к сожалению. Я несколько раз высказывал пожелание её перевести, в том числе в память об Оливье Клемане, с акцентом не только на Бердяеве, но и на авторе книги.

Наше очень близкое знакомство даже можно осторожно назвать дружбой. Не такой близкой, плотной, но всё-таки в которой мы были очень открыты, доверительны друг ко другу, прямо как с Никитой Струве. Это важная страница нашей духовной биографии, нашей истории. Я очень рад, что кто-то отметил в Википедии это наше дружество и содружество, тем более, что нам всегда было интересно участвовать и в жизни Западноевропейского православного братства.

— Вы говорили про первую вашу встречу — а когда она произошла? Не в связи ли с защитой вашей кандидатской в Сен-Серж?

— Конечно, всё началось с этого времени, с защиты моей диссертации, Maîtrise en théologie, в Сен-Серж. В первый раз я туда приехал в 1992-м, а защищался в 1993-м. Я знакомился со всеми активными церковными деятелями в Париже, во Франции и не только — и, конечно, обойти Оливье Клемана было невозможно. У нас сложились очень добрые, очень открытые, настоящее христианские отношения, и они сохранялись вплоть до его кончины.

— Явно было какое-то духовное созвучие, это даже по текстам видно.

— Да. Мне поэтому было немножко странно слышать о каких-то противоречиях в Западноевропейском братстве. Это понятно, такая уж традиция была в русской эмиграции: каждый немножко самоутверждался. А для нас это всё было единым наследием эмиграции первой волны — тех даров, которые эмигранты в себе несли и приносили достойные плоды. Для нас это было всё едино. И мне кажется, что Оливье Клеман это понимал и чувствовал.

— Сама его чуткость к русским гениям Достоевскому и Бердяеву о многом говорит…

— Без всяких сомнений. Я знал ещё одного подобного человека из Западноевропейского православного братства — отца Игнатия Пекштадта, который тоже являл поразительный пример православного человека, сохранившего европейскую культуру в её лучшем варианте. Оказалось, что православие не только не враждебно западноевропейской культуре — наоборот, оно способно ещё полнее раскрыть те дары, которые исторически являлись в ней как подлинные, христианские, святые дары.

Думаю, поэтому Оливье Клеман войдёт в историю, его никто никогда не забудет. Сейчас многое и многих могут забывать, но придёт время, когда эти имена будут очень памятными для всех тех, кто интересуется подлинной историей православия в XX веке — и культурой, и буквально духовными открытиями. Потому что всё-таки православие этим славно — что оно не стоит на месте, что оно духовно снова и снова раскрывается, идёт вперед. Оно оказалось достаточно мобильным, чего мы, к сожалению, часто не видим сейчас в нашей церкви — вот этой жизни, этой мобильности, способности открыться вызовам своего времени и ответить на них, разрешить эти трудности и противоречия. А там это было, и в частности благодаря таким людям, как Оливье Клеман.