Отец Сергий Булгаков – кандидат в отцы церкви. Часть 2

С Россией в сердце

Алексей Козырев:

– Существует мнение, что, уехав в эмиграцию, оторвавшись от родной почвы, человек теряет способность творить. С Булгаковым этого не произошло. Очень сильно изменился вектор его творчества, но он отнюдь не затух. Особенно если учесть, что он уехал из России, когда ему было уже 52 года, то есть это возраст не юный. Обычно в это время человек живёт уже тем, что он сделал до этого. Наверное, здесь Булгакову в каком-то смысле повезло: он попал в очень интересное время, в такую ситуацию, где он мог работать. Сен-Серж был неким подобием монастыря – с особым укладом богослужений, с лекциями, которые читали такие же русские изгнанники, как отец Сергий, оказавшиеся с Россией в сердце, но далеко от её пределов. Мне рассказывала Осоргина, как они восстанавливали там обиходное пение Троице-Сергиевой лавры: не было ни нот, ничего – всё по памяти. По памяти восстанавливали весь канон, не только жизни, но и православного богослужения.

И вот Булгаков, который стал в центре всего этого как своего рода лидер, который должен был и своим соотечественникам, и любопытствующим иностранцам объяснить, что такое православие, чем оно отличается от основных христианских конфессий в Западной Европе, стал активно вовлекаться в экуменический диалог, в православно-англиканское Братство преподобного Сергия и святого Албания, которое постоянно проводило свои съезды.

Алексей Козырев. Фото: sfi.ru

Вообще 20–30-е годы многие считают самым творческим временем в Европе в минувшем столетии. Несмотря то что это был период между двух больших войн, это было время, достаточно удачное для творчества. Я с трудом себе представляю, как в современной России может появиться три тома богословских трудов Бальтазара или три тома Булгакова «О Богочеловечестве». Мне кажется, что наш уклад жизни к такому просто не располагает. Разве что в каком-нибудь отдалённом монастыре, где-нибудь на Урале, сидит монах, который пишет новую «трилогию», которая нам всё объяснит, или на теологическом факультете Фрибурга в нейтральной Швейцарии. А в Париже это тогда было возможно. Кстати сказать, хоть город и был оккупирован, Сен-Серж не очень трогали, потому что он размещался в здании бывшей немецкой кирхи пастора Бодельшвинга и немецкие власти с каким-никаким пиететом относились к этому месту, узнавая, что там и прежде, и теперь была религиозная школа.

– Там, по-моему, даже висел портрет этого пастора.

Алексей Козырев:

– Да, висел ещё и в 90-е годы.

Так что у Булгакова была возможность относительно спокойно работать. При этом его дневники свидетельствуют о том, что духом и сердцем он был с Россией, желал её победы в войне. Он, в отличие от своих критиков-карловчан (представители отколовшейся от Московского патриархата части Русской православной церкви, в советской литературе именовавшейся «карловацким расколом» по названию сербского города Сремски-Карловцы. – «Стол»), которые обозвали его еретиком, не приветствовал «светлого рыцаря Гитлера», который должен был освободить Россию из пут коммунизма, как с восторгом считали многие эмигрантские архиереи.

Давид Гзгзян:

– Возносилось имя Гитлера на богослужениях «карловацкой» церкви. «Богоданный вождь немецкого народа» – так его, кажется, называли.

Алексей Козырев:

– Да! «Освободитель России». Булгаков до такого никогда бы не опустился.

Обвинений хватило бы на несколько вселенских соборов

– Раз уж мы подошли к критике и даже ко всяким обзывательствам, ересь – не ересь, каков богословский, церковный статус софиологии? Было ли какое-то общецерковное осуждение или просто есть такая опасливость – что называется, «дыма без огня не бывает»?

Алексей Козырев:

– Было два указа митрополита Сергия (Страгородского), который был тогда заместителем местоблюстителя патриаршего престола (с 1925 года фактический руководитель Русской православной церкви, с 1943-го до своей кончины в 1944-м – патриарх Московский и всея Руси. – «Стол»). А до того было определение сначала Карловацкого синода, потом в 1935 году – Карловацкого собора, где учение отца Сергия прямо названо ересью. В указе митрополита Сергия оно не названо ересью. И митрополитом Евлогием (Георгиевским) (с 1921 года управляющий русскими православными приходами Московского патриархата в Западной Европе. – «Стол») была создана комиссия, которая занималась изучением этого обвинения и, в общем-то, не пришла ни к какому выводу, а заключила, что необходимо дополнительное изучение этой богословской гипотезы.

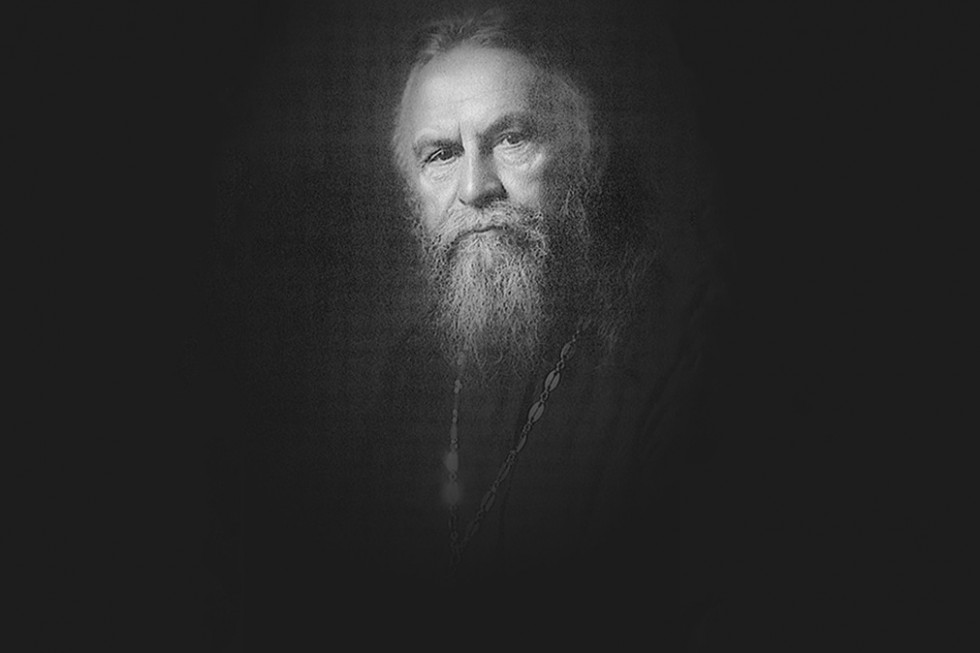

Митрополит Сергий (Страгородский). Фото: общественное достояние

Тут надо иметь в виду и вопросы церковной политики, потому что это было время размежевания митрополита Антония (Храповицкого) (первый председатель Архиерейского синода «карловацкой» Русской православной церкви за границей. – «Стол») и митрополита Евлогия (Георгиевского), Сремски-Карловцев и Парижа. И Булгаков в определённом смысле здесь оказался разменной монетой. Митрополиту Антонию было важно показать, что у вас там, в Париже, еретики и вы их покрываете, вы им потворствуете. Что касается указов со стороны Московской патриархии, там это тоже не была инициатива митрополита Сергия и тем более не была инициатива Сталина, Кремля. Это была инициатива Фотиевского братства – молодых зелотов-ревнителей: Владимира Лосского, Алексея Ставровского, братьев Ковалевских, – которые тоже решили использовать критику Булгакова как инструмент своего позиционирования. Ставровский составил докладную записку, направил её через митрополита Ковенского Елевферия митрополиту Сергию. И митрополит Сергий принял первый указ, не держа в руках книгу Булгакова «Агнец Божий». То есть сама по себе ситуация очень интересная: принимается церковный указ, а книга даётся в изложении мальчишки, причём не очень чистого на руку. Я не буду сейчас рассказывать подробности, как Ставровский был отчислен из Сен-Серж и из Парижа переехал в Ковно… Это тоже такая слишком земная история каких-то церковных неурядиц, попыток оказать давление…

Если говорить о сути вопроса, то обвинение Булгакова в гностицизме нелепо. Основная идея раннехристианского гностицизма – акосмизм, то есть представление о том, что мир, космос создан не Богом, а Демиургом, неким формальным началом, которое образовалось в результате падения и является сыном падшей Софии, Софии Ахамот; и что Бог Ветхого Завета – не подлинный Бог. То есть идея гностицизма не в том, что мир во зле лежит, но в том, что сам мир произведён злым началом, что не Бог его сотворил. Ну, простите, весь пафос творчества Булгакова начиная с «Философии хозяйства» обратный – показать, что весь космос есть результат божественного творческого акта, что в космосе нет ничего случайного и даже то, что мы считаем антибожественным (например, смерть), имеет своё место в плане божественного домостроительства. После операции в связи с онкологией, когда он стоял на краю смерти, Булгаков пишет «Софиологию смерти» – один из самых пронзительных своих текстов.

Можно упрекать Булгакова в пантеизме или панентеизме, говорить, что он слишком «обожествляет» мир. Как у Достоевского один из героев «Бесов» говорит: «Я всему молюсь. Видите, паук ползёт по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что ползёт». И за это его критиковали. Евгений Трубецкой в «Трёх очерках о русской иконе» приводит пример, как он видел в кинотеатре в Берлине фильм про хищную личинку водяного жука с надписью «очень прожорлив», которая пожирала больших гусениц. И он пишет Маргарите Морозовой, что никогда ещё не испытывал такого «афонского настроения», и как не правы все эти булгаковы, считающие, что мир – божественен. Но это же не гностицизм! Это мировоззрение, противоположное гностицизму. И когда на основании того, что там есть какие-то похожие понятия (София божественная, София тварная), делают вывод, что это повторяет гностическую идею грехопадения Софии, – это напрасно. Надо просто внимательно вчитываться в логику булгаковского текста.

Но это было не единственное обвинение в определении Карловацкого собора, там семнадцать пунктов было. Его обвиняли и в аполлинаризме, и в том, что он ставит Гефсиманию над Голгофой, и в неправильной христологии… Много было обвинений – хватило бы на несколько вселенских соборов и на изрядное количество еретиков. Удивительно даже, откуда рождается это стремление каждое ответственное слово Булгакова, каждую попытку его богословского дерзновения сразу объявить ересью и, что называется, ударить его по руке. Мне кажется, что это свойственно не очень творческому духу, фарисейскому, начётническому.

Первый Всезаграничный церковный собор. Фото: общественное достояние

Непременно с разоблачением!

Одним из критиков Булгакова был митрополит Серафим (Соболев), он написал книгу «Новое учение о Софии». Митрополит Серафим святой, он канонизирован церковью. Но если посмотреть на его метод и на метод Булгакова, то нужно признать, что это разные методы. Митрополит Серафим берёт цитату у Булгакова – не важно, из какого периода, из какого текста – и сразу сопоставляет её с какой-то цитатой из отца – не важно, какого. И заключает: отец писал это, а Булгаков вот это; отец прав, а Булгаков неправ. Это определённый жанр богословской критики – может быть, не самый удачный. Но именно на основании этой книги и было принято решение Карловацкого собора, который даже поблагодарил митрополита Серафима за понесённые труды, таким образом разоблачавшие булгаковскую софиологию. Мне это напоминает другого Булгакова и его великий роман «Мастер и Маргарита». Помните, там Воланд устраивался в цирк, чтобы фокусы давать? Ему говорят: «Но непременно с разоблачением!».

У Булгакова несколько иное отношение к преданию, он говорит о живом предании. Так называется и сборник, который выходит в Сергиевском богословском институте, который потом трансформируется в журнал «Православная мысль». Для него важно отношение к духу творений отцов, а не к букве. Он не боится признать, что в богословии есть нерешённые, спорные, проблемные вопросы, что можно посмотреть на богословие как на живое дело, а не как на катехизис, в котором все формулы точны, всё выверено. И зачем же богословствовать, когда всё уже написано? Как-то я слышал, как один чиновник на встрече с писателями сказал: «Зачем вы пишете? Ведь уже есть Толстой, Достоевский, они уже всё написали. Зачем дальше писать-то?».

Давид Гзгзян:

– Я бы ещё пару штрихов добавил. Всё-таки в церковной традиции, даже когда выдвигалось обвинение в ереси (другой вопрос, что и в традиции имели место не самые, прямо скажем, прозрачные случаи), по крайней мере обвиняли в чём-нибудь одном. Когда перед нами обвинительное заключение из семнадцати пунктов, это больше похоже на несколько другую инициативу, которую мы, например, наблюдали в поздний инквизиционный период. Если ваша задача – любой ценой выставить человека исчадием ада, которое сносится с нечистой силой, то чем больше пунктов, тем лучше. Процесс над тамплиерами в этом смысле хрестоматийная вещь, он очень подробно описан. И в случае с Булгаковым мы имеем блестящий образчик инквизиторской практики. Семнадцать пунктов – это очень убедительно. Если ты даже по пятнадцати оправдаешься, но хоть два-то ты должен признать – не напрасно же люди работали! Наверное, какая-то естественная логика тут работает: если вы решили человека замазать, то не надо жалеть чёрной краски. Так что сам характер обвинений уже выдаёт, что тут дело совсем не в богословии и не в богословской критике. Собственно говоря, я не знаю ни одного добротного критического разбора булгаковской софиологии.

Давид Гзгзян. Фото: sfi.ru

Алексей Козырев:

– Наталья Анатольевна Ваганова написала монографию «Эволюция софийной онтологии Сергея Николаевича Булгакова» – такой компендиум с синодиком всех аспектов Софии, причём и в раннем, и в позднем творчестве Булгакова. Но это скорее философская работа, а не богословская. Здесь действительно требовалось бы услышать голос серьёзного богослова.

Давид Гзгзян:

– Осмелюсь утверждать, что такого критического разбора учения Булгакова пока ещё нет. И это плохо, что нет. Потому что слово «критика» в данном случае используется в кантовском смысле, а не в смысле «критики буржуазной философии» в соответствующее время, которое мы хорошо помним.

– То есть это было бы в интересах нашей церкви – я имею в виду церковную структуру – даже с точки зрения сохранения своего реноме предложить более квалифицированное высказывание по вопросу богословия отца Сергия, чем то, что звучало в XX веке?

Давид Гзгзян:

– Да просто если мы сталкиваемся со значительным явлением, то необходима какая-то конструктивная рецепция, пусть и критическая. В противном случае получается, что у нас перед глазами творческая инициатива Булгакова – а в ответ есть какая-то ругательная реакция с одной стороны и апология эпигонов, в частности Льва Зандера, с другой. Всё-таки работу Зандера о миросозерцании Булгакова, хотя это добротный пересказ и попытка показать, зачем Булгакову нужна была софиология, тоже нельзя считать полноценным богословским критическим разбором. В этом смысле Булгаков ещё ждёт своей рецепции.

Алексей Козырев:

– К слову, Зандер поступил очень интересно: название для своей работы «Бог и мир» он позаимствовал у самого Булгакова, который изначально хотел именно так назвать третий том «большой трилогии», известный как «Невеста Агнца». Зандер был философ по своему первоначальному образованию, а по роду деятельности в Сергиевском институте он скорее был менеджером – руководил гастролями хора, изыскивал деньги у различных зарубежных партнёров.

Что касается критики, я думаю, тут большое значение имело то, что Булгаков был священник. Я как-то единственный раз руководил диссертационной работой духовного лица. Один игумен писал диссертацию о Вячеславе Иванове и не смог её защитить, хотя работа была хорошая, даже по меркам наших университетских диссоветов вполне бы прошла. Но ему стали говорить: критика где? Он стал давать критику. Мало критики, надо больше критиковать! А Вячеслав Иванов – он же не святой человек, в личном отношении даже очень пререкаемый, одна история с его браками чего стоит. И взгляды его в разные периоды были разные, в какое-то время он Христа с Дионисом совмещал. И все говорили: где критика, давай критику!

Поэтому я думаю, что непросто будет писать богословскую работу о Булгакове лицу, облечённому саном. Да и сам Булгаков, оставайся он философом или светским профессором богословия, такого внимания критиков бы не удостоился. А тут вопрос церковной политики. Поэтому если бы за критический разбор софиологии Булгакова взялся какой-нибудь будущий Иван Васильевич Попов и написал о Булгакове так, как Попов, скажем, об Иларии Пиктавийском – с такими же знаниями, масштабом и богословским талантом, – это было бы, наверное, очень кстати.

Вячеслав Иванов. Фото: общественное достояние

Гипотеза или богословская необходимость?

– Давид Мкртичевич, вы сказали, что из рассуждений самого Булгакова следует, что его софиология – это не просто возможный богословский ход, а то, что он предъявляет как некую богословскую необходимость. Как про Бердяева иногда говорят: не понимаю, зачем ему эта нетварная свобода. А когда начинаешь погружаться в его мысль, то понимаешь, что без нетварной свободы не обойдёшься, не объедешь её. Насколько плодотворным оказалось это дерзновение Булгакова? Из его богословия узнаём ли мы нечто принципиально новое о Боге, о человеке? Получается ли при помощи софиологии добыть ответы на те вопросы, которые его мучили?

Давид Гзгзян:

– Очень трудно раскрывать содержание употреблённого вами местоимения во множественном числе. Мы – это кто? Это во-первых. Во-вторых, упомянутый конгениальный Булгакову Николай Александрович Бердяев в частности считал, что софиология – это излишество. Признавая, что круг вопросов, которые Булгаков затрагивает, безусловно актуален, Бердяев не приемлет такую форму реагирования. То есть в данном случае мы имеем дело с затравкой к большой и, я надеюсь, в будущем продуктивной богословской дискуссии. Потому что актуально эта дискуссия не состоялась, так как Бердяев в свойственной ему афористической манере просто сказал, что можно было бы и без софиологии обойтись, но как именно – не уточнил. Или можно понять его так: смотрите, что предлагаю я, – это и будет ответ на ту же самую проблематику, но безо всякой софиологии.

Ну и слава Богу, не надо всякую частную богословскую инициативу, даже великую, даже гениальную, превращать в нечто образцовое. Я не хочу сказать, что сама по себе софиология Булгакова – это верх совершенства, и точка. Нет, это то, что подлежит творческому осмыслению, развитию, творческой критике. Но на чём я настаиваю – что это значительнейшая богословская инициатива XX века, и не только XX, и её игнорирование неконструктивно для церкви, для верующих, мы все от этого теряем. А то, что там могут быть уязвимые места, неодинаково хорошо осмысленные, отработанные… Надо ещё вспомнить, что трилогия была написана в рекордно короткие сроки, если так можно выражаться о богословском труде, года за три.

Алексей Козырев:

– Может быть, пять. Причём в промежутках он писал ещё и другие работы. Взять саммари «Софиология – премудрость Божия» – работу, которая скоро выйдет параллельно на русском и немецком, она на русском языке ещё не выходила, она выходила по-английски, по-французски. Это такое резюме софиологии, написанное между вторым и третьим томом «большой трилогии» специально для английского читателя, в известной степени чтобы оправдаться перед иностранными друзьями после обвинения 1935 года. Ведь когда те же спонсоры давали деньги Свято-Сергиевскому институту, возникали вопросы: а что ж мы деньги даём, а у вас там еретики? Вас обвиняют, что у вас там ересь. И Булгаков написал краткое резюме, которое сразу было переведено на английский язык одной из его духовных дочерей, Ксенией Брайкевич, и было издано в 1936 году – «The Wisdom of God», потом Андроников перевёл на французский язык эту работу.

Был ли счастлив отец Сергий Булгаков

– Когда я думаю о судьбе русских изгнанников, у меня возникает вопрос: были ли они счастливы? Можно сказать, что это тоже вопрос к отцу Сергию Булгакову. Но, на ваш взгляд, можно ли говорить, что его судьба состоялась, несмотря на изгнание?

Алексей Козырев:

– Счастливы… Одна из заповедей блаженств – «блажени изгнаны правды ради» («блаженны гонимые за правду». – «Стол»). «Блаженны» – это не совсем «счастливы». Блаженными они, наверное, были, а вот счастливы… А мы, которых пока никто не изгнал, счастливы? Очень сложно ответить на этот вопрос. А можно ли быть счастливым, если, например, твоего старшего сына не выпускают к тебе? Булгаков уплыл на пароходе и сына Фёдора больше никогда в жизни не увидел. Это что – счастье? Это в каком-то смысле наказание Господне. В плане условий для жизни, для работы, для служения – конечно, у них были лучшие условия, чем в советской России. И в бытовом плане, и вообще – им удалось создать свой русский мир. Когда я спрашивал Осоргина (он был профессором Сергиевского института), не хотел ли он вернуться в Россию, он ответил: «Мне не надо возвращаться, я в России». Если это в 90-е годы он мне так говорил, то уж в 20–30-е годы они действительно жили большой общиной. Не могу сказать семьёй, потому что там много нестроений было, но и съезды Русского христианского движения, и возможность ездить читать лекции… Булгаков дважды пересекал Атлантический океан и читал лекции в Соединённых Штатах, даже несмотря на то, что самолётного сообщения тогда не было. Да, можно сказать, что это была полноценная творческая жизнь. Но вопрос о счастье – это уже очень личный вопрос. Я думаю, что только он мог бы на него ответить.

Давид Гзгзян:

– Когда вы произнесли слова «состоялась ли его судьба», я подумал: судьба его во многом завораживающая – и его личная духовная история, и пережитая катастрофа. Достаточно вспомнить его крымское состояние, и не только крымское, отразившееся в двух таких сочинениях, как «На пиру богов» и «У стен Херсонеса». Потом эмиграция и раскрепощённое творчество. А с другой стороны, Булгаков большую часть своей жизни прожил изгоем, если называть вещи своими именами, в том числе и в пределах той большой общины… Он был человек, которого принимали и к которому тянулись люди тонкие, определённого склада. Но было и достаточно много тех, кто, будучи людьми церковными, к Булгакову относились прохладно. Он не был самой популярной фигурой в русской церковной эмиграции. Это совершенно точно. С другой стороны, его обаяние и его такой мистически окрашенный конец очень о многом говорят в смысле состоятельности его судьбы, когда свидетели совершенно уверенно, не стесняясь, утверждали, что это была кончина святого человека. Но жизнь святых – она ведь трагична, даже если она не мученическая. Это тоже надо принять во внимание.

Продолжение следует

Интервью записано в рамках проекта Свято-Филаретовского института «Философский пароход: семь пассажиров», которая откроется 27 сентября в Москве и 28 сентября в Санкт-Петербурге – в память о представителях русской духовной и интеллектуальной элиты, выдворенных из России советской властью сто лет назад.

Источник: Медиапроект «Стол»